鉄鋼業界の取り組み:

LCIデータコレクション

概要

データの詳細

- 機能と機能単位

- システム境界

- データ品質

- 参加会社

- 平均値の作成

- 方法論の前提、および共製品の取扱い

- データ形式について

- スクラップLCIについて

- リサイクル率について

- 注意点など

- データ請求について

概要

-

日本鉄鋼連盟は、ISO 20915、ISO 14040およびISO 14044規格に準拠した、網羅性、代表性、透明性の高い、日本鉄鋼連盟会員鉄鋼製造企業の鉄鋼製品の環境負荷データ(LCIデータ)の定期的な収集と、その日本平均値の公開を行っています。ここに開示する鉄鋼製品のLCIデータ日本平均値はISO 20915規格、JIS Q 20915に基づき、世界の鉄鋼業の共通の基準・計算法にしたがってデータを収集しLCI計算を行った結果です。日本鉄鋼連盟は技術政策委員会LCA検討ワーキンググループにおいて、2022年度の操業実績データに基づくLCIデータを会員各社から収集し、各鉄鋼製品別のLCIの日本平均値を作成しました。

なお、worldsteelによる世界平均のLCIデータの問い合わせ先はこちらです。

データの詳細

- 機能と機能単位

-

機能単位(Functional Unit)は、製鉄所出口での各鉄鋼製品1kg としました。

LCI調査は、下表に示す品種について行いました。各品種内でのサイズ範囲、寸法、メッキ膜厚み、強度など詳細な仕様は実際の製造においては様々ですが、全体の平均値となっています。

図表1:LCI調査対象品種

品目名

仕様

主な用途

1

熱延鋼板

熱間圧延された厚さ3mm未満の切り板(熱延薄板)や帯鋼、広幅帯鋼を熱延薄板類と呼びます。板幅600mm未満でコイル状に巻き取ったものを熱延帯鋼、600mm以上のものを熱延広幅帯鋼と呼びます。板幅は最大で2,300mm近くある。

大型自動車車両、鉄道車両、各種容器、橋梁、屋根材、ガードレールなど

また、冷延鋼板類や表面処理鋼板、溶鍛接鋼管、軽量形鋼などの素材として使用される。

2

酸洗鋼板

熱延鋼板を酸で洗い表面のスケール(錆)を取り除いたもの。

大型自動車車両、鉄道車両、各種容器、橋梁、屋根材、ガードレールなど

また、冷延鋼板類や表面処理鋼板、溶鍛接鋼管、軽量形鋼などの素材として使用される。

3

冷延鋼板

酸洗鋼板を常温で薄く圧延したもの。

自動車、電気機器、鋼製家具など

ブリキや亜鉛めっき鋼板などの素材として使用される。

4

焼鈍鋼板

冷延鋼板から焼鈍工程を経て生産される。結晶の制御を行うなどし、成形性が向上するなどの効果が得られる。

自動車、電気機器、鋼製家具など

ブリキや亜鉛めっき鋼板などの素材として使用される。

5

電気亜鉛メッキ鋼板

表面に亜鉛をめっきし、耐食性にすぐれた表面処理鋼板。

電気めっき層でめっきを行う

自動車、建築など

6

溶融亜鉛メッキ鋼板

溶融亜鉛に浸漬し製造したメッキ鋼板

自動車、建築など

7

ティンフリー鋼板

塗料、フィルムなどの接着性がよい

ブリキ鋼板と同様に使用される。

食缶、飲料缶など

8

ブリキ鋼板

錫めっきを施した鋼板。耐食性を持ち加工性に優れる。

食缶、飲料缶など

9

塗装鋼板

塗膜により耐疵付性、対汚染性など機能を付加したもの。

家電製品、建築など

10

厚板

板厚6mm以上の熱間圧延した鋼板。

船舶、海洋構造物、建築、橋梁、タンク・圧力容器、各種プラントなど

11

電縫管

鋼板を筒状に成形し溶接した中小口径管。

自動車管、構造管、プラント用鋼管、ラインパイプなど

12

形鋼

目的にあった断面形状がさまざまな鋼材。H形鋼や山形鋼、I形鋼などを総称。

建築、橋梁、岸壁、船舶、車両など

13

棒鋼

棒状の鋼材。建設現場で使用される鉄筋材や機械や船舶などの構造材として使用される

建築、機械など

14

線材

断面の直径が5mmから50mm程度の熱間圧延により線状に成形された鋼材。

鉄線、針金、線バネ、タイヤ芯などの素材

15

特殊鋼

合金元素を添加することで、硬度、強度、粘り強さ、耐磨耗性、耐熱性、耐食性などの特性を持たせた鋼材。

自動車、工具など

- システム境界

-

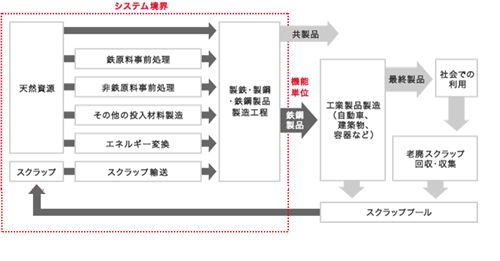

下図に示す通り、本調査では原料採掘から鉄鋼製品の出荷までを調査範囲としており、システム境界には製鉄所で使用される原料、エネルギー源、消費材の生産と輸送を含む全ての製鉄所内の活動および主な上流工程プロセスが含まれています。製鉄所からの鉄鋼製品出荷以降の下流工程での最終製品(自動車など)の組立・製造、その製品の使用などは含んでいません。

鉄鋼製品はそれを使った最終製品の寿命が尽きた後、スクラップとして回収され、再び新たな鉄鋼製品の原料として利用されます(クローズドループリサイクリング)。このため、スクラップリサイクルもシステム境界に含まれています。

また、鉄鋼共製品(副産物)の製鉄所外での回収と利用はシステム拡張法(後述)によって評価しました。

図表2:本LCIスタディーのシステム境界の概要図

- データ品質

-

製鉄所データ

基本的に、測定、計算、購買記録をもとにデータを収集しました。

上流工程データ

一般に、製鉄所に入る前の上流工程や共製品利用などの鉄鋼業以外のプロセスデータはその分野専用のLCI データベースや文献等の二次データを使用しました。

基本的にはSphera Solutions GmbHが提供するデータベースGaBiを使用しています。

データ収集時期

2022年4月1日〜2023年3月31日の操業実績データを基本としています。

地理的範囲と代表性

この調査に参加した企業は粗鋼生産ベースで日本鉄鋼生産の約85%を占め、日本を代表するデータということができます。

- 参加会社 (五十音順、データ収集当時)

-

愛知製鋼株式会社、株式会社伊藤製鐵所、大阪製鐵株式会社、共英製鋼株式会社、合同製鐵株式会社、株式会社神戸製鋼所、山陽特殊製鋼株式会社、JFEスチール株式会社、清水鋼鐵株式会社、大同特殊鋼株式会社、東京鋼鐵株式会社、東京鐵鋼株式会社、トピー工業株式会社、日本製鉄株式会社

- 平均値の作成

-

複数社のデータについて、同一プロセス(工程)毎に加重平均値として各プロセスのLCIを集計してから、製品毎のプロセスのLCIを合算することで、生産量を考慮した平均値としました。

- 方法論の前提、および共製品の取扱い

-

個別の項目に関しての特記事項を参照下さい。

電力

グリッドから調達した電力については日本の2022年のデータをLCIデータベースから採用しました。

事前処理された原料

コークス、焼結鉱、ペレットなどの事前処理された原料を外部より調達し使用する場合はそれぞれの世界平均値を割り当てました。

外部輸送

各原料の代表生産地(鉄鉱石ブラジル、石炭オーストラリア)と日本の代表受入地(名古屋)間の船舶輸送を前提とし、輸送距離を決定しました。またスクラップ輸送に伴う負荷も含まれます。

共製品の取り扱い

多品種生産システムでは、それぞれの製品毎にシステムのインプットおよびアウトプットと関連づけて配分規則を決定しなければなりません。 鉄鋼製品の生産過程においては様々な共製品が生産され有効利用されています。

ISO 14044:2006 (4.3.4.2)では、共製品に対する負荷配分(アロケーション)を極力回避するため、生産物ごとにプロセスを分割することが推奨されています。しかし、鉄鋼生産に伴って生み出される共製品は、鉄鋼製品と同一プロセスで生産されプロセスを分けることができません。このため、本LCIデータではこれら共製品に対して、プロセス分割が不可能な場合にISO14044:2006 (4.3.4.2)で推奨されているシステム拡張法を使用しました。各共製品の拡張されたシステムは以下の通りです。各拡張システムにおいては、共製品の利用によって代替されるインプットならびにそれに伴うアウトプットを評価しました。

※なお、鉄鋼スラグ製品については、鐵鋼スラグ協会と日本鉄鋼連盟で、経済的配分を適用する検討を行っており、検討結果の概要を近日中に公開予定ですが、2022年版LCIデータでは前述のとおり、システム拡張法を使用しております。(次回更新版から経済的配分を適用予定)

-

高炉スラグ:路盤材製造、セメントクリンカ製造、肥料製造

転炉スラグ:路盤材製造、セメントクリンカ製造、肥料製造

電炉スラグ:路盤材製造、セメントクリンカ製造、肥料製造

副生ガス(コークス炉ガス(COG)、高炉ガス(BFG)、転炉ガス(LDG)):副生ガス供給先の発電または日本の電源構成にのっとった発電

-

- データ形式について

-

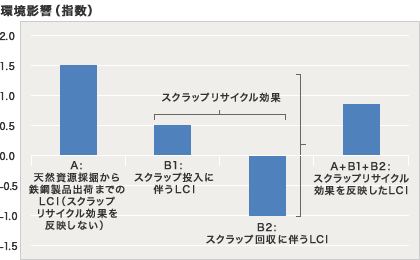

本調査ではスクラップリサイクル効果を反映した鉄鋼製品のLCIデータを提供しますが、modularity principleを利用した用途への使用の可能性を考え、LCIを3つのコンポーネントに分けて提供します。

図表3:データ構成要素イメージ図

A:天然資源採掘から鉄鋼製品出荷までのLCI(スクラップリサイクル効果を反映しない)

B1:スクラップ投入に伴う負荷=スクラップLCI×鉄鋼製品を1機能単位量(例えば1kg)製造するために投入されるスクラップの質量

B2:スクラップ回収に伴うクレジット=−スクラップLCI×リサイクル率A+B1+B2:スクラップリサイクル効果を反映した鉄鋼製品LCI

なお、スクラップリサイクル効果は回収と利用投入が不可分であり、A+B1あるいはA+B2という評価は行いません。

図表4:提供データ形式のイメージ

天然資源採掘から鉄鋼製品出荷までのLCI(スクラップリサイクル効果を反映しない)

スクラップリサイクル効果

スクラップ効果を反映したLCI

スクラップ投入に伴うLCI

スクラップ回収に伴うLCI

A

B1

B2

A+B1+B2

例

100

20

-60

60

- スクラップLCIについて

-

鉄鋼製品はそれを使った最終製品(自動車など)の寿命が尽きた後、スクラップとして回収され、再び新たな鉄鋼製品の原料として利用します(クローズドループリサイクリング)。本LCIデータではスクラップリサイクル(回収および利用)による効果も評価範囲としています。スクラップは鉄鋼製品製造に必要な資源を代替することから、この代替効果をスクラップLCI(スクラップ1 kgのLCI)とします。

スクラップLCIは、ISO 20915規格、およびJIS Q 20915に基づき、以下の計算式で算定しました。

スクラップLCI=(天然資源100%による粗鋼1 kgの生産のLCI − スクラップ100%による粗鋼1 kgの生産のLCI)×スクラップ100%による粗鋼生産の歩留*

*1kgのスクラップ投入量に対する粗鋼の生産量

算定のためのデータ(天然資源100%による粗鋼1 kgの生産のLCI、スクラップ100%による粗鋼1 kgの生産のLCI、およびスクラップ100%による粗鋼生産の歩留のデータ)は2022年度日本実績平均値を使用しました。

本データ収集におけるスクラップLCIデータを使用したい方は、ページ最下部の「データ請求について」よりお問い合わせください。

- リサイクル率について

-

鉄鋼製品のLCIを計算するにあたって、リサイクル率が必要になります。しかし、鉄鋼製品は社会のさまざまな用途に使用され、実際にスクラップとなるまでには数か月など短期間のものから数十年のものまで幅広く存在します。そのため、過去に出荷された鉄鋼製品が最終的にどれだけ回収され再利用されたかを算定することは困難です。

本データ収集では、出荷された鋼材がスクラップとして回収される割合をリサイクル率として求めました。

リサイクル率=(加工スクラップ回収量+老廃スクラップ回収量)/鋼材出荷量老廃スクラップ回収及び加工スクラップ回収の割合は、2022年度のスチール缶リサイクル率実績(92.7%、出典:スチール缶リサイクル協会)及び2022年度鋼材加工歩留推計(86.4%、出典:鉄源協会データより推計)を参照し、鉄鋼製品のリサイクル率を93.7%と推定いたしました。

リサイクル率の求め方の詳細については JIS Q 20915 付属書Eをご参照ください。

- 注意点など

-

計算条件などが異なるため、他のデータベースの鉄鋼データや他素材とのデータとは比較可能性はありません。

このデータは、当連盟の「グリーンスチールに関するガイドライン」に基づき鉄鋼メーカー各社がグリーンスチールに削減実績量の配分を行う前の値(削減実績量の配分を考慮しない値)です。

あくまでも鉄鋼製品ごとにデータを整理したため、製鉄所からの排出量を算定する目的には使用できません。同様に、製造プロセスの排出量評価に使用することにも適していません。

測定可能なデータまたは推定可能なデータから作成されたため、評価できるインベントリー項目には限界があります。このデータを使用して発生する直接あるいは間接の損害について、当連盟は一切責任を負いません。

- データ請求について

-

日本鉄鋼連盟では、鉄鋼製品を使用した製品のLCAなどを行う方にLCIデータを提供します。

LCIデータを使用したい方はフォームに記入の上、kankyou1@jisf.or.jpまでお送りください。

- よくあるご質問(FAQ)

-

LCIデータを使用されている方からよくいただくご質問とその回答をご案内しております。

詳細については、こちらのPDFファイルをご覧ください。

-